2024年是ESG概念正式提出的第二十周年,全球化进程虽面临诸多挑战,但中国ESG领域却迎来了蓬勃发展的新阶段。以下是对本年度中国ESG领域重大政策的回顾与分析。

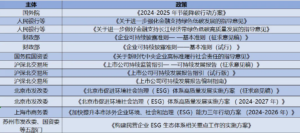

一、ESG监管框架的全面革新

2024年,中国ESG领域迎来了信息披露规则的全面革新。年初,上海、深圳及北京证券交易所,在监管部门的指导下,率先发布了ESG报告指引草案,并广泛征求市场意见。经过两个月的深入交流与修订,该指引于4月正式面世,并于次月起正式施行。

按照新指引要求,上证180、科创50、深证100及创业板指数成分股,以及国内外同时上市的公司,需在2026年按照新规披露2025年度的ESG表现。监管部门不仅要求上述公司必须遵循,还鼓励其他上市公司积极参与,并严格按照指引进行信息披露,严禁选择性披露行为。

为助力上市公司更好地编制ESG报告,监管部门指导交易所与上市公司协会联合开展了专项培训,并编写了详尽的工作指南。9月,中国上市公司协会推出的《上市公司可持续发展报告编制指南》,为上市公司提供了更具实操性的指导,助其精准把握并执行新的ESG报告指引。

此外,财政部于5月发布了《企业可持续信息披露准则——基本准则(征求意见稿)》,标志着中国在ESG信息披露领域迈出了坚实步伐。该准则将适用于所有中国企业,成为ESG实践和信息披露的国家标准。未来三年,财政部计划逐步推出更多具体的ESG披露规则,并致力于在2030年前构建完善的全国统一ESG披露规则体系。

二、香港地区ESG生态圈的构建

香港方面,3月发布了构建可持续信息披露生态圈的宣言,并委托香港会计师公会(HKICPA)制定符合香港特色的ESG规则。4月,香港交易所宣布将遵循国际可持续准则理事会(ISSB)的气候披露规则(IFRS S2),要求香港上市公司披露气候变化相关信息。这些新规则与原有的ESG报告指引共同构成了香港的ESG守则。

9月,HKICPA公布了两个规则的草案,完全采纳了ISSB的标准,预计年内正式发布,并于2025年8月1日起正式施行。据统计,2024年,A股市场中超过半数的上市公司及所有港股上市公司均主动发布了ESG报告,显示出市场对ESG理念的积极响应。

三、气候转型:政策引领与金融支持

气候变化作为环境问题的核心,始终备受关注。自中国提出“双碳”目标以来,气候变化议题在国家政策中占据重要位置。全国生态环境保护大会强调,未来五年是美丽中国建设的关键时期,要以高品质生态环境支撑高质量发展,推动人与自然和谐共生的现代化进程。

在顶层设计的引领下,国务院各部委出台了多项财税、金融、产业方面的具体政策。其中,中国人民银行等四部门联合发布的《关于发挥绿色金融作用服务美丽中国建设的意见》,明确提出构建统一的绿色金融、转型金融标准体系,推动金融机构和经营主体探索ESG评价,鼓励企业制定转型规划等要求。

截至2024年7月,中国已通过金融工具引导银行发放超过1.1万亿元贷款,支持减排项目,惠及6000多家企业。该金融工具的有效期已延长至2027年,为中国的气候转型提供了强有力的金融支持。

此外,中国碳市场在2024年也取得了显著进展。全国温室气体自愿减排交易市场重启,首批中国核证自愿减排量(CCER)项目开始网上挂牌交易。同时,全国碳排放权交易市场扩大覆盖范围,将水泥、钢铁、电解铝等行业纳入其中,并明确了2024年为首个管控年度,计划于2025年底前完成首次履约工作。

四、贸易合规:ESG的新挑战与机遇

近年来,全球对ESG的重视程度不断提升,相关法规持续升级。欧盟在这方面尤为突出,出台了一系列新规定,旨在应对气候变化和改善供应链管理。2024年,欧盟又通过了两项重要法规,进一步强化了ESG要求。

《赋能消费者以实现绿色转型》法规于3月生效,旨在防止商家夸大营销,误导消费者。而《公司可持续发展尽职调查指令》于7月生效,要求公司在所有活动中避免对环境和劳工造成负面影响,确保公司的经营模式和战略符合巴黎协定的目标。这些法规不仅要求企业自身对环境和社会负责,还要求其确保供应链中的供应商也符合ESG标准。

面对这些挑战,中国的出口企业,特别是新能源汽车、锂电池和太阳能板生产商,以及跨境电商企业,需要建立完善的ESG管理体系,提高ESG信息披露透明度,提升ESG评分,以增强在国际市场上的竞争力。

对于在国外有生产经营和融资需求的企业而言,ESG表现同样至关重要。中国对外承包工程商会在2024年发布了《对外承包工程企业ESG管理指引》标准;同时,中国三大股市也要求在国内外同时上市的公司必须公开ESG报告。财新智库的研究报告指出,ESG已成为出海企业的“新门槛”和“新机遇”。

综上所述,ESG正逐步从国际层面渗透到国内,从宏观规划落实到具体实践,重塑全球经济规则。尽管全球各地对ESG的接受程度存在差异,但对中国而言,ESG是明确的发展目标,蕴含着巨大的市场潜力。我们应把握这一历史机遇,像中国新能源行业一样迅速崛起,超越竞争对手,朝着长期目标不断奋进。